Si l’effondrement de l’humanité se manifeste clairement par celui de la fécondité, ce n’est pas encore le cas pour la population mondiale, qui par inertie, va continuer à croître jusqu’en 2080-2100. Nous arriverions alors à une population mondiale entre 9 et 12 milliards de personnes, l’estimation actuelle la plus vraisemblable se situant plutôt dans la partie basse de cette fourchette. Cela dit, nombre de pays voient d’ores et déjà leur population baisser : aux dernières nouvelles, la Chine aurait perdu l’année dernière autour de 850 000 habitants.

Résumons donc :

- La fécondité de la population humaine a commencé à s’effondrer (suivant la définition d’Antoine Buéno) dans les années 1970, soit bien avant l’apparition des crises prévues par les modèles issus du rapport Meadows. Les principaux bouleversements prévus par ces modèles – climat, ressources, pollution etc. – ne peuvent donc être responsables de cet effondrement.

- Puisqu’il n’y a pas de lien entre fécondité et caractéristiques du milieu, on peut en conclure que si l’effondrement est en cours, il ne revêt et ne revêtira pas de forme apocalyptique. En effet, les modèles des collapsologues se fondent tous sur une dynamique exponentielle de développement des populations, ce qui leur fait prédire des effondrements cataclysmiques, du fait de l’incapacité d’un monde fini à satisfaire les besoins d’un développement infini. Dans la mesure où la réalité est autre, certainement plus complexe, et ne suit pas un modèle malthusien, ces modèles ne décrivent plus correctement l’évolution de l’humanité et ne peuvent donc pas fournir de conclusions crédibles.

- L’accroissement de la population mondiale diminue, mais va se poursuivre, surtout en Afrique où la population va doubler d’ici 2080. Après 2100 c’est la population mondiale qui devrait diminuer, puisque la fécondité se situera probablement en dessous de 2,1, valeur admise à l’heure actuelle (en fonction de la mortalité infantile) pour le maintien d’une population en équilibre.

- On peut noter un fort différentiel de fécondité entre les continents : le plus fécond étant l’Afrique, avec 4,18 enfants par femme ; suivie par l’Océanie : 2,1 ; l’Amérique latine : 1,84 ; l’Amérique du Nord : 1,64 ; l’Europe : 1,5 ; l’Asie : 1,33. L’Afrique tirant la fécondité mondiale vers le haut, celle-ci se situe à 2,31.

- On voit tout de suite que se crée naturellement un « appel d’air » entre des continents en décroissance démographique (Europe, Asie) et le seul continent encore en croissance (l’Afrique).

- Les crises climatiques (par exemple : les récentes inondations au Pakistan) et les crises politiques (guerres, révolutions, destructions, génocides, etc.) aboutissent aussi à d’importants mouvements de population. Pour le moment ils se limitent surtout à des déplacements à l’intérieur des pays voire vers les pays voisins, les déplacements intercontinentaux étant relativement limités (mais significatifs). Ici aussi, s’est créé un appel d’air entre les continents « opulents et stables » (l’Europe, une partie de l’Asie, l’Amérique du Nord) et les continents en crise écologique (les autres).

- On assiste en même temps à un autre effondrement, celui de la culture, qui tend à être remplacée dans chaque pays par une sous-culture américaine issue de l’anglo-saxonne. Le monde entier reçoit des images simplifiées (informations, distraction) produites pour l’essentiel par les médias américains. Il les assimile et tend à imiter le mode de vie proposé en exemple. C’est ainsi que dès que la possibilité en est donnée au citoyen d’un pays en développement grâce à une amélioration des modes de vie dans son pays, une de ses premières acquisitions sera une voiture, élément indispensable de la vie à l’américaine. Ce changement culturel touche au cœur de nos vies dans toutes ses composantes (habillement, alimentation, habitat, urbanisation, organisation professionnelle, langage, équipement domestique, structures familiales, rythme et mode de vie, etc.). Cette homogénéisation facilite les transferts de population, qui savent mieux qu’il y a 30 ans à quoi s’attendre dans les pays de destination. Elle a un effet pervers, qui est que l’immigration augmente la vitesse de destruction des cultures nationales.

Nous n’avons donc plus à nous préoccuper d’un possible « collapse » cataclysmique de la planète ou de la civilisation. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes dans une période sans risque : des conséquences sérieuses du réchauffement climatique, de la perte de biodiversité ou de la pollution sont à attendre, et il faut poursuivre et augmenter les efforts du monde entier dans ces domaines. Mais en ce qui concerne notre civilisation, ce ne sont pas ces points qui doivent être considérés, mais leurs effets en termes de population, et surtout ceux qui vont venir des déplacements et migrations prévisibles. C’est de celles-ci qu’il faut parler maintenant.

L’évolution démographique dans le monde suit donc en moyenne une dynamique d’effondrement de la fécondité et de ralentissement de l’accroissement de la population, laquelle commencera probablement à décroître à la fin de ce siècle. Cette vision « moyenne » couvre évidemment des variations importantes suivant les continents et il est temps maintenant de s’intéresser au nôtre, avant de se concentrer sur notre pays.

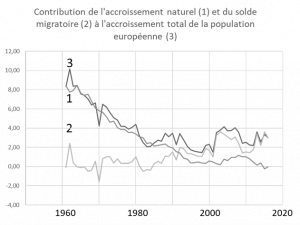

L’INSEE a publié le graphique représenté ci-dessus, montrant l’évolution de la population européenne et ses composantes (accroissement naturel, par les naissances, et solde migratoire). Une première observation saute aux yeux : la population européenne s’effondre, non seulement en termes de fécondité, mais aussi en termes de nombre d’individus. Elle ne peut se maintenir (sans parler de s’accroître) que par l’immigration. Elle est en cela de plus de 30 à 50 ans en avance sur les autres continents. Tous les pays européens présentent une fécondité inférieure à celle nécessaire au seuil de remplacement (qui est pour le moment de 2,1 enfant par femme). Cela va du pays le plus fécond, la France, avec une fécondité de 1,86 (chiffres de 2019) ; au moins fécond, l’Ukraine : 1,14, en passant (quelques exemples en ordre décroissant) par la Russie (1,83), l’Irlande (1,71), le Royaume-Uni (1,61), les Pays-Bas (1,57), l’Allemagne (1,54), la Grèce (1,34), l’Italie (1,27), l’Espagne (1,23).

Le résultat est sans appel : faute d’immigration, l’Europe est condamnée à voir sa population diminuer très significativement dans les prochaines années. C’est d’ailleurs le cas dans plusieurs pays, en particulier l’Italie, qui est passée en dix ans de 60,3 millions d‘habitants (2013) à 58,9 (projection pour 2023). Quelles que soient les politiques sur la population, elles doivent tenir compte de ce fait.

Et en France ?

Même si elle a longtemps fait figure d’exception avec une fécondité supérieure à 2, la France voit sa dynamique se rapprocher de la moyenne européenne. Elle devrait bientôt elle aussi dépendre de l’immigration pour maintenir sa population (68 millions d’habitants à l’heure actuelle). Elle présente toutefois quelques caractéristiques particulières.

C’est un pays où l’immigration est ancienne. On évalue généralement à 25 % le nombre de français « issus de l’immigration » (c’est-à-dire ayant au moins un grand-parent immigré), et à 10 % le nombre d’immigrés en France. Autrement dit, avec un tiers de la population liée à l’immigration récente (depuis trois générations), le terme « Français de souche » n’a plus aucune signification, et les démographes préfèrent parler de « population majoritaire ».

En lien avec cette première caractéristique, c’est aussi un pays qui pratique depuis longtemps une politique d’assimilation : autrement dit, pour être Français, un immigrant doit abandonner sa culture d’origine, ou du moins lui donner un poids marginal par rapport à la culture nationale, et se fondre dans la société majoritaire. Cette politique, très différente par exemple de celle du Royaume-Uni qui de son côté favorise le communautarisme, a très bien fonctionné pour les immigrations européennes (Pologne, Italie, Espagne, Portugal…), moins pour les populations extra-européennes, sans pourtant qu’elle puisse être considérée comme un échec. Qu’elle soit rendue difficile, c’est certain, mais il semble tout à fait impossible d’en changer : l’assimilation est profondément ancrée dans la conscience collective, et il est certain que le fait que les « assimilés » d’une certaine façon « disparaissent des radars », en se mêlant intimement à la population générale, est considéré comme souhaitable. On a beaucoup critiqué cette politique, souvent avec des arguments purement imaginaires, au point que les démographes ont dû rappeler les faits, en produisant des travaux de grande valeur, en particulier les enquêtes « Trajectoires et origines » de l’INED[1]. Récemment encore, François Héran publiait dans Le Monde une longue tribune sous le titre « Le débat public en France sur l’immigration est sans rapport avec la réalité [2] ». Quoi que l’on puisse prétendre, l’assimilation à la française, ça marche : ainsi, les deux tiers (65 %) des enfants nés de parents immigrés, une fois adultes, fondent une famille avec un enfant de la population majoritaire (PM). Plus encore, les statistiques nous montrent qu’une fois insérés dans la PM, ces enfants d’immigrés ne souffrent plus de discrimination dans leurs activités (emploi, emprunts, logement, etc.). De ce fait, leurs propres enfants se sentent aussi Français que ceux de la PM (85 % contre 88 %). En deux générations, les immigrés se fondent très largement dans la population générale

Nous voici donc, dans ce cadre d’effondrement de l’humanité et d’apparition de crises environnementales et politiques graves, devant une série de faits et de contraintes pour l’avenir de notre pays :

- L’avenir de notre population dépend en grande partie de l’immigration ;

- Les conditions planétaires (crise climatique, crises politiques, crises des ressources…) imposeront de plus en plus à une partie de la population mondiale d’émigrer vers les pays « stables » où les conditions de vie sont « normales », donc en particulier vers l’Europe, y compris en France, même si le flux migratoire y est l’un des plus faibles. Nous n’y échapperons pas.

- Il existe aussi, nous l’avons vu, une forte pression d’acculturation, fondée sur un modèle anglo-saxon abâtardi, qui est assimilé tant par les immigrants que par les autochtones, et qui tend donc à s’imposer face à la culture nationale, ce qui fait perdre nombre de repères à la population.

- Il est aussi question de besoin de main-d’œuvre, sans que l’importance de cette contrainte fasse consensus. Elle ne semble pas cruciale pour notre pays.

- L’assimilation a permis à une très forte proportion de citoyens « issus de l’immigration » de se fondre dans la population majoritaire, et ils ont disparu des statistiques. Cette fusion peut faciliter par ailleurs l’assimilation des nouveaux arrivés. Le droit du sol, traditionnel en France et absolument indispensable à une assimilation réussie, facilite cette intégration dans la population.

- Il y a donc dans notre pays deux réalités contradictoires : (1) l’immigration ne présente pas de problème pour la majorité du pays (sauf dans les zones de forte concentration immigrée, qui se sont constituées en ghettos), ce qui la met en général loin derrière les principales préoccupations exprimées que sont l’emploi, la santé, la baisse de revenus etc. (2) Elle est pourtant vue comme un danger dans l’inconscient collectif, probablement parce que ce sont les lieux de forte concentration d’immigrés (ou d’issus de l’immigration), comme par exemple le fameux « 9-3 » à Paris, ou les arrondissements nord de Marseille, qui sont scrutés en permanence par des médias qui insistent sur les faits-divers impliquant des immigrés, faits-divers « vendeurs » en termes d’audience, créant ainsi une véritable névrose anti-immigrés.

Il faut aussi noter que l’immigration présente de nos jours des caractéristiques nouvelles si on la compare à celle des générations précédentes.

Les migrants ne font pas partie des parts les plus pauvres ni les plus riches de leurs pays d’origine. Les plus pauvres ne peuvent pas migrer, car les trois conditions requises pour entreprendre un tel voyage leur manquent : des moyens financiers, les contacts avec une diaspora installée dans le pays d’accueil, le bagage de formation professionnelle qui leur permettrait d’être acceptés par ce pays d’accueil. Les plus riches non plus, car ils ne peuvent abandonner leur capital, souvent immobilier et foncier. Seules les classes moyennes, qui disposent d’un « capital social » immatériel, c’est-à-dire d’une formation « monnayable » et de moyens pour payer le voyage et l’installation, sont capables de réaliser ce désir.

Le migrant se considère aussi plus comme un « client » que comme un futur citoyen de son pays d’accueil. Il l’a d’ailleurs sélectionné en fonction de plusieurs critères : la proximité linguistique, qui explique pourquoi les liens historiques restent forts puisqu’un francophone ira en France ou au Québec, un hispanophone en Espagne, un anglophone aux États-Unis, en Australie ou en Grande-Bretagne ; la situation économique, et ce sont les pays en meilleure santé qui attireront le plus les migrants ; la présence d’une diaspora du pays d’origine, qui permet une insertion plus facile. Mais surtout les conditions de vie : paix, inexistence ou rareté des catastrophes climatiques, santé, éducation, protection sociale, en plus des possibilités de travail et d’épanouissement personnel. L’assimilation à une nouvelle culture vient très loin dans ses priorités. Et si ces conditions se dégradent, il n’hésitera pas à changer de pays d’accueil. J’insiste sur ce point : le migrant ne se considère pas comme un citoyen, mais comme un client, qui n’hésite pas à changer de fournisseur s’il n’est pas satisfait. Ce qui n’est guère différent, tout bien considéré, de la position de nos élites et de nos « grandes fortunes nationales », qui n’hésitent pas à déplacer leurs avoirs et leurs personnes d’un pays à l’autre en fonction des conditions financières qui leur sont consenties !

Il y a enfin cette uniformisation culturelle dont nous avons déjà parlé. Elle présente, pour la France (et pour l’Europe en général), des avantages et des inconvénients. Le grand avantage, c’est que l’immigrant a déjà assimilé ce que l’on pourrait nommer notre bagage culturel de base avant de venir dans notre pays, et qu’il y sera moins dépaysé que les Persans de Montesquieu, puisque ce bagage élémentaire est issu de notre culture européenne. Il y aura donc une interface entre son monde et le nôtre, des éléments culturels communs auxquels se raccrocher, et l’intégration en sera facilitée. Le grand inconvénient, c’est que l’on risque de voir notre propre culture finir par se diluer dans ce modèle américain dont les éléments de base sont communs avec les nôtres, mais qui est historiquement et philosophiquement très éloigné du modèle français. Le poids de l’économie, de ces bases comportementales, de l’entrée d’immigrants qui ne connaissent qu’elles, sans parler de la prédominance des médias (films, télévision, publicité, réseaux internet, GAFA, etc.), fait pression sur nous en permanence, et nous véhiculons inconsciemment ces éléments, au point que toute résistance semble vaine.

Or il existe une caractéristiques universelle chez les hommes, issue de leur origine phylogénétique de primates : celle de se regrouper en « tribus » (niveau le plus élémentaire, « instinctif », du regroupement social) qui se distinguent par une grande homogénéité culturelle interne et des différences revendiquées avec l’extérieur allant jusqu’à dénier le statut d’êtres humains aux étrangers à la tribu. Heureusement, ce tribalisme « animal » prend des formes plus culturelles qu’instinctives chez l’homme, et son expression la plus ample est probablement la nation, au moins en Europe. Lorsque cette homogénéité culturelle interne qui différencie un pays de ses voisins disparaît, il n’en résulte pas l’apparition d’une culture continentale (une « citoyenneté européenne » par exemple), mais au contraire un repliement vers des groupes à la fois plus petits et plus intolérants. Régis Debray le signalait en 2014 : « On s’est longtemps imaginé qu’on allait sortir du monde des Etats-nations par le haut, par des organisations mondiales, et on découvre qu’on en sort par le bas, c’est-à-dire par la tribu[3] ». C’est le plus grand risque pour la France : que, perdant sa culture nationale, elle ne soit plus capable de proposer un cadre attractif aux immigrants, et qu’elle les contraigne à s’enfermer dans des cultures tribales hostiles, qui signeraient la fin de notre pays.

En conclusion, il n’est pas question de fermer nos frontières, à la fois parce que ce n’est pas dans la culture de notre pays, parce que les pressions migratoires sont telles que ce sera parfaitement impossible, et parce que de toutes façons nous avons besoin à terme de l’immigration. Elle devrait donc être bienvenue. Mais il ne peut non plus être question d’accepter que les principes qui constituent la base de notre histoire commune soient effacés ou même relativisés pour faciliter l’existence d’un communautarisme contraire à la culture de notre pays. Il est donc essentiel, en premier lieu, de bien délimiter ce qui est l’essence de notre civilisation et n’est pas négociable, et en second lieu, d’exiger des immigrants qu’ils l’acceptent et le prennent en compte. Ce qui permettra par ailleurs de mieux définir ce qui est plus conjoncturel dans notre culture et qui peut s’adapter voire s’enrichir des traditions et cultures des migrants. En serons-nous capables ?

François GERLOTTO

[1] C. Beauchemin, C. Hamel, P. Simon. Trajectoires et Origines. Enquête sur la diversité des populations en France. Éditions de l’INED, Paris, 2015.

[2] Le Monde, 10 novembre 2022

[3] Régis Debray, Le Monde, 18 juillet 2014.

0 commentaires